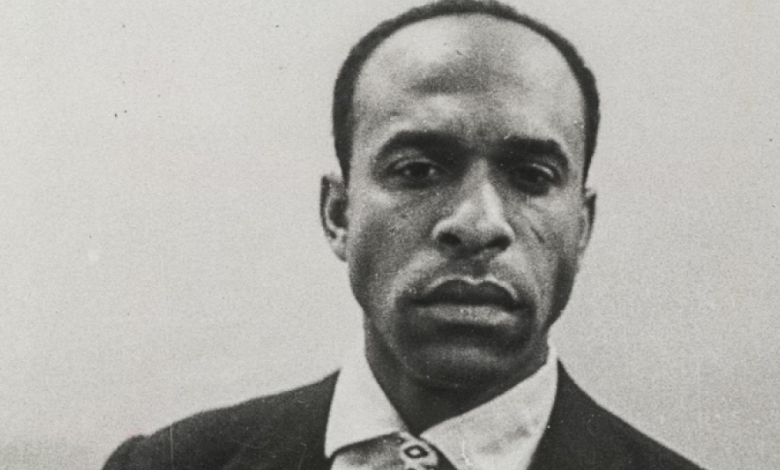

Résilience ou désaliénation: Le choix de Fanon

Par Hadj Adnan Mouri

(Deuxième partie et fin)

Je venais tout juste d’achever mon texte sur Fanon, centré sur son immersion clinique, lorsque je suis tombé sur une chronique du sociologue Rabeh Sebaa, que j’ai lue avec grand intérêt.

Toutefois, un point m’a semblé suffisamment important pour mériter qu’on s’y arrête. En effet, une question se pose : la notion de résilience peut-elle réellement s’inscrire sous l’égide de Fanon, lorsqu’on sait à quel point ce terme a été galvaudé, notamment par le psy « multi-cartes » qu’est le fameux Cyrulnik ?

À cet égard, pour entrer dans cette cogitation que je voudrais vertueuse, je dirais, en guise de préambule, que Fanon aurait probablement pensé la résilience non pas comme » un retour à la norme », mais comme une forme de clinique de la dignité.

Là où Boris Cyrulnik inscrit la résilience dans une dynamique d’ajustement à » la norme sociale » blessée en valorisant la capacité à rebondir, à se « réparer » dans les cadres existants, Fanon, lui fait de la blessure elle-même le lieu d’un surgissement du sujet.

Non pas en tant qu’il se répare, mais » en tant qu’il se constitue à rebours de l’ordre normatif qui l’a mutilé. »

La résilience, chez Fanon, ne serait donc jamais adaptation, mais transgression. C’est dans ce sillage qu’il me semble opportun, voire indispensable, de commencer par clarifier ce que signifie, chez Fanon « l’éthique du soin » ».

Pour décrypter le champ de la résilience, il faut rappeler qu’elle n’est ni une simple attitude à redresser, ni un retour à l’équilibre. Elle relève plutôt, pour reprendre l’expression de Cynthia Fleury, d’un » agir dans la blessure », autrement dit, d’un processus de subjectivation lucide.

C’est dans cette dynamique que Fanon aurait pu penser l’enjeu de la désaliénation. Non comme adaptation à l’ordre existant, mais comme passage par la souffrance, par le conflit, par l’émergence d’un sujet capable de se reconstituer » sans se soumettre. »

Cette orientation s’est déjà manifestée dans l’ancrage initial de Fanon à la psychothérapie institutionnelle, dont il partageait les principes fondateurs.

Toutefois, tout en adhérant à ses visées émancipatrices, Fanon y a introduit une » jonction critique » et incisive, en traçant une ligne de rupture propre à sa pensée : il a déplacé la clinique du seul espace institutionnel vers un « acte politique » de désaliénation du sujet colonisé au croisement du soin, de l’histoire et de la dignité.

Frantz Fanon partage avec la psychothérapie institutionnelle (Oury, Tosquelles) une critique de la » psychiatrie asilaire » et de ses effets de ségrégation, mais il s’en distingue fondamentalement par son ancrage dans la situation coloniale, qui transforme le cadre clinique en véritable terrain politique.

Là où la psychothérapie institutionnelle cherche à transformer l’hôpital psychiatrique pour soigner, Fanon pense que c’est l’ordre colonial lui-même qui produit la maladie mentale, en tant que structure généralisée d’aliénation.

Fanon ne cherche pas à « réadapter » le sujet à un système malade. Il appelle à une désaliénation radicale, parfois violente, où le soin devient un geste subjectif et politique de rupture.

Mais attention ici à une confusion aujourd’hui courante : le soin, chez Fanon, ne saurait être confondu avec la thérapie. Le soin n’est pas thérapeutique au sens médical, normatif ou adaptatif. Il ne vise pas la guérison entendue comme restauration d’un équilibre préalable ou comme normalisation du comportement. Le soin, dans sa perspective, est un acte existentiel, symbolique, politique. Il ne s’agit pas de réparer le sujet, mais d’ouvrir un espace où il puisse advenir dans et contre l’aliénation. Le soin véritable, selon Fanon, ne passe ni par la médication seule ni par le protocole, mais par la conflictualité, la parole, la traversée du réel.

Fanon analyse la colonisation du langage : le colonisé perd sa voix propre, son accès au symbolique. Le travail clinique doit alors passer par la traversée du mutisme imposé et du refoulé historique, pour reconstruire un dire subjectif. Dans certaines situations extrêmes, la violence devient un acte de »reconstitution du sujet. » Elle permet au colonisé de se réapproprier son corps, son histoire, son être, en rupture avec les images imposées

Là où la psychothérapie institutionnelle cherche à soigner dans l’institution, Fanon propose une clinique de la désaliénation du monde. Le soin ne passe pas par l’adaptation, mais par le conflit, la parole, la révolte, et la « reconquête d’une dignité subjective volée. »

Proposer une lecture fanonienne aujourd’hui implique de recentrer l’analyse clinique sur ce que j’appellerais « la dignité de la subjectivité volée. » Il ne s’agit pas de cantonner cette réflexion à la quincaillerie « thérapeutique du neuronal », cette approche qui esquive la subjectivité en la réduisant à des circuits ou à des dysfonctionnements biochimiques.

Or, la subjectivité, chez Fanon comme chez Freud ou Lacan, c’est d’abord la sexualité. Non pas au sens purement organique ou pulsionnel, mais comme faille constitutive du rapport au monde, comme défaut du rapport sexuel ; c’est-à-dire l’impossibilité d’un rapport harmonieux, d’une complémentarité naturelle entre les sexes, les corps ou les identités symboliques. Une impossibilité que la sexualité biologique ne peut ni combler, ni réparer.

Cette acceptation du défaut, du non-rapport, permettrait à mon sens de subvertir ce que Fanon nomme la « négrophobie intériorisée ». Non pas en restaurant une harmonie imaginaire avec soi ou avec l’autre, mais en assumant qu’il n’y a pas de rapport sexuel, au sens lacanien et donc pas de totalité à restaurer.

La subjectivité ne peut émerger qu’en se construisant à partir du manque, de la faille, de la division du sujet. C’est là que Fanon ouvre un espace véritablement subversif : celui d’un sujet qui ne se répare pas, mais qui se réinvente hors » » des identifications racialisées, » » en assumant son altérité, sa voix, son incomplétude. Enfin, dans l’élaboration clinique de Fanon, je ne vois pas apparaître un processus de guérison, mais une véritable réinvention du sujet, dans et contre la blessure.

C’est là, à mes yeux, le véritable gage de fécondité qu’il nous laisse en héritage : non pas une réparation, mais une subjectivation lucide, conflictuelle, portée par la dignité retrouvée.

Autrement dit, comme il l’écrit lui-même : « Le cerveau ne guérit pas la colonisation. » Et cette phrase dit tout : elle oppose à la psychiatrie positiviste une lecture clinique désaliénante, qui remet en question l’École de psychiatrie d’Alger, et plus largement les nouveaux » ayatollahs de l’eugénisme » démocratique, ces techniciens du psychisme qui cajolent la parole algorithmique au détriment de la faille subjective.